2017/08/25

2017/08/25 EBM(Evidence-based medicine)はDavid Sackett1)らによって提唱され、

「個々の患者のケアに関わる意思を決定するために、最新かつ最良の根拠を、一貫性を持って、明示的な態度で、思慮深く用いること」

としています。

最近また、EBMの使い方について考えるようになりました。

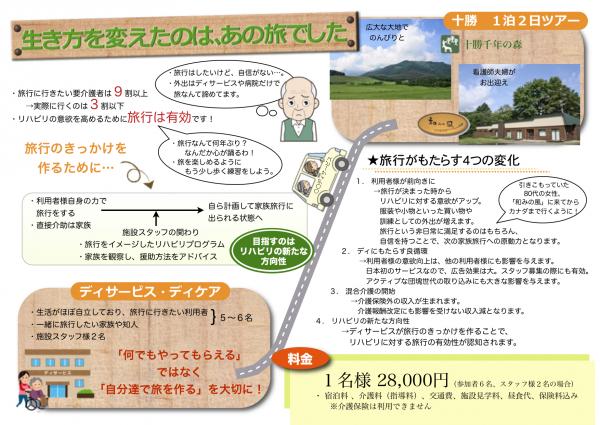

以前お伝えしたように、私たちは転倒予防サービスに取り組んでいます。

(→https://www.oyamiru.com/pro/article_detail/112)

そのプロジェクトに際して、まずはスタッフで文献を漁り、

転倒に関連するエビデンスを探すところから始まりました。

普段、みなさんもEBMとかEBPって意識しますよね。

何のためでしょう?

ほとんどの方が、患者さんのためにというのが、

EBMやEBPを突き詰める一番のモチベーションなのではないでしょうか。

私たちも、もちろん行きつくところはそこです。

ただ、患者さんや施設の利用者さんに到達するために、

まずは企業にそのサービスを買ってもらわなければいけない。

中山2)らは、EBMを「つくる」、「つたえる」、「つかう」という視点で捉えていますが、

まさしく今までの臨床では患者さんに対して「つかえれば」良かったのですが、

今はまず「伝える」というところから始まり、

サービスを買ってもらうという関門が突破できてから実際に「つかう」ことになります。

それにしても「つたえる」って難しい。

新しいことだらけで、ついていけていない感否めません。

でも、このプロジェクトに取り組んでいるうちに、

あ、この仕事も、普段臨床でやっていることの延長線上にあるのだなと気づきました。

患者さん=企業と考えると、あのよく見る図柄になります。

企業の特色を掴んで(評価)

↓

そこに合ったプランをエビデンスに基づいて提供(介入/検証)

↓

フィードバックを得て(再評価)

↓

修正したプランを提供(再検証)

ただ、ちょっと臨床と違うのが、企業へプランを提示する前の

資料探し→サービス立案→評価→修正→再評価・・・

にとても時間を費やす。

(研究をしている人は、このプロセスも経験しているのかもしれませんね。)

気づいてみたら、

1週間前に話し合っていた案とは全く異なることになっているなんていうのもしばしば。

スタッフの対応力と柔軟性には日々驚かされます。

でも、

「本当に必要としている人のもとに、リハ職の力を届けたい。」

という方向性は変わらないので、ぶれません。

そんな想いでまた新たにできたのが、転倒予防サービスです。

転倒予防サービスについては、また詳細について掲載しようと思っておりますので、

興味ある方はぜひオヤミルのホームページをこまめにチェックしてみてください。

1)David Sackett, William Rosenberg, Muir Gray, Brian Haynes & Scott Richardson. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t . BMJ; 13 January 1996

2)中山健夫:エビデンス つくる・伝える・使う、体力科学(2010)59;259-268

ログイン

ログイン 会員登録

会員登録